鞍の前には、ほっそりとした佳人が揺られています。鈍色の衣裾からのぞいた

華奢な足首の白さを、警備の兵は呆然として見送りました。

闇は深く、王を妨げるものはおりません。

胸元に神官様の体温を感じながら、王は考えていました。

最初は、度の過ぎた悪戯を怒っているのかと思ったのです。

手にした時間はあまりにも短く、優しい幼馴染も妙に言葉少なく。

でも。

あれは、聞き間違いだったでしょうか。

何故、彼は────。

「怖いと言ったのは───」

ふと口にしてから、思わず苦笑いをして首を振ります。いくら強い力を持つ神官とはいえ

あの狂騒の中で、見知らぬ手にさらわれて、怖くないはずがありません。

けれど、違うと思う自分が不思議でした。

神官様は、くくっと笑ってフードの陰から、澄んだ瞳でにらみました。

「王があの場で夜伽を御所望になったら、どうしようかと…」

「なんだよ、おれの事だってのか?」

「さあ」

王がむくれるうちに、愛馬は静かに足を止めました。

馬を繋ぎ、二人はそれぞれの場所へ戻らなくてはなりません。

月の入りはまだ遠く、王を見送る神官様のほっそりとした影が乾いた地面に映ります。

────わかっている。

────見ないで。

それでも物言いたげな月に背を向けて、神官様はそっと胸を押さえました。

────怖かったのは…自分だ。

王の。

固く封じたはずの心が、解けたのかと。

己の。

封が、解かれたのかと。

畏れる一方で、その時を望んでいるような。

絢爛の錦の中で、王を待つ自分が。

────怖かったんだ…。

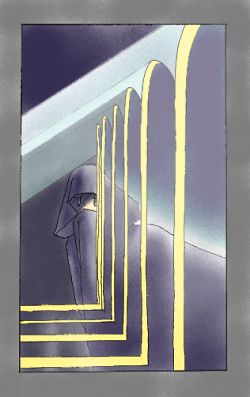

月明かりを避け衣を目深にしたまま、神官様はすべるように歩き出し

やがて回廊の闇の中に姿を隠しました。